Pernahkah kau merasa dikhianati oleh teknologi yang paling kau percaya? Sebuah ruang di mana kau berbagi tawa, harapan, dan momen-momen paling personal, yang ternyata diam-diam menjadi ladang pengawasan. Skandal Cambridge Analytica bukanlah sekadar berita tentang kebocoran data. Ia adalah sebuah epik modern tentang kepercayaan yang dilanggar, kepolosan yang direnggut, dan momen ketika dunia terbangun dari mimpi indahnya tentang media sosial. Ini adalah kisah tentang bagaimana data pribadi jutaan orang diubah menjadi senjata, dan bagaimana dari abu pengkhianatan itu, lahir sebuah kesadaran baru dan perisai hukum yang kini melindungi kita semua, termasuk di Indonesia.

Kronologi Sebuah Pengkhianatan Digital

Kisah ini tidak dimulai dengan peretasan yang gemerlap, melainkan dengan sesuatu yang tampak begitu sepele: sebuah kuis kepribadian di Facebook bernama “thisisyourdigitallife.” Ribuan orang dengan sukarela mengikutinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk sekadar hiburan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang membuka pintu menuju bagian terdalam dari kehidupan digital mereka. Di balik aplikasi yang tampak lugu itu, seorang akademisi bernama Aleksandr Kogan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan memanfaatkan kebijakan API Facebook yang saat itu sangat longgar, aplikasinya tidak hanya menyedot data dari para peserta kuis, tetapi juga data dari seluruh jaringan pertemanan mereka—tanpa izin, tanpa sepengetahuan. Sebuah pelajaran mahal tentang risiko aplikasi pihak ketiga.

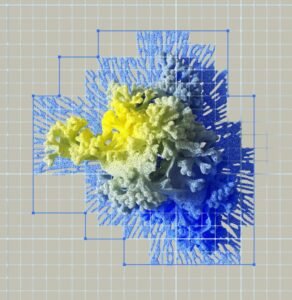

Data mentah dari sekitar 87 juta profil ini kemudian diserahkan kepada Cambridge Analytica, sebuah firma konsultan politik. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap aturan Facebook, namun hal itu tetap terjadi. Di tangan Cambridge Analytica, data ini tidak lagi sekadar informasi. Ia diolah menjadi profil psikografis yang mendalam, memetakan ketakutan, harapan, dan kecenderungan politik setiap individu. Profil-profil ini kemudian digunakan untuk merancang dan menayangkan iklan politik yang sangat personal dan manipulatif, yang diduga memengaruhi hasil pemilu presiden AS 2016 dan referendum Brexit. Semua ini terungkap ke publik pada tahun 2018 berkat keberanian seorang whistleblower, Christopher Wylie, yang membongkar peran penting pembocor rahasia dalam menjaga akuntabilitas.

Retaknya Cermin Kepercayaan

Pengungkapan ini memicu badai global. Untuk pertama kalinya, masyarakat umum menyadari kenyataan yang mengerikan: di balik platform “gratis” yang mereka nikmati, ada sebuah industri yang memperdagangkan aspek paling intim dari kepribadian mereka. Perasaan kolektif saat itu adalah keterkejutan dan pelanggaran. Kepercayaan pengguna, fondasi dari ekonomi digital, hancur berkeping-keping. Citra media sosial sebagai penghubung komunitas yang ramah sirna, digantikan oleh citra mesin pengawasan raksasa yang dimotivasi oleh keuntungan.

Krisis ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Siapa yang sebenarnya memiliki data kita? Sejauh mana data itu boleh digunakan? Dan di mana batas antara persuasi dan manipulasi psikologis dalam periklanan? Skandal ini menjadi titik balik, sebuah momen di mana pengguna mulai beralih dari partisipan yang naif menjadi konsumen yang skeptis dan menuntut transparansi yang lebih besar dari raksasa teknologi. Gerakan untuk meningkatkan literasi data di kalangan masyarakat pun menguat.

Gempa Regulasi: Lahirnya Era Baru Perlindungan Data

Dari reruntuhan kepercayaan ini, muncul sebuah desakan global untuk perubahan. Para pembuat kebijakan di seluruh dunia, yang sebelumnya sering tertinggal oleh laju inovasi teknologi, akhirnya tergerak untuk bertindak.

Di Eropa, skandal ini menjadi pembenaran utama bagi implementasi General Data Protection Regulation (GDPR). Meskipun telah dirancang selama bertahun-tahun, Cambridge Analytica memberikan momentum politik yang tak terbantahkan untuk memberlakukannya pada Mei 2018. GDPR menetapkan standar emas global untuk perlindungan data. Ia mengembalikan kekuasaan kepada individu dengan prinsip-prinsip revolusioner seperti keharusan adanya persetujuan yang jelas (explicit consent), hak untuk mengakses dan menghapus data (right to erasure), serta denda yang sangat besar bagi perusahaan yang melanggar. Untuk informasi lebih detail, situs resmi GDPR menjadi sumber acuan utama.

Gema dari gempa regulasi ini terasa hingga ke Indonesia. Skandal Cambridge Analytica menjadi studi kasus yang gamblang tentang betapa rentannya data warga negara jika tidak ada payung hukum yang kuat. Hal ini mempercepat proses legislasi dan memberikan dorongan kuat bagi lahirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang akhirnya disahkan pada tahun 2022. UU PDP, yang banyak terinspirasi dari GDPR, adalah pernyataan kedaulatan digital Indonesia. Ia memberikan hak-hak konkret kepada warga negara dan memberlakukan kewajiban ketat pada setiap entitas yang mengelola data pribadi. Ini adalah sebuah langkah monumental dalam sejarah hukum siber di Indonesia, sebuah perisai yang lahir dari luka.

Warisan Pahit untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Warisan Cambridge Analytica bersifat kompleks dan abadi. Di satu sisi, ia meninggalkan luka mendalam pada kepercayaan publik. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai katalis yang sangat dibutuhkan untuk perubahan. Skandal ini memaksa industri teknologi untuk melakukan introspeksi, meskipun terpaksa, tentang etika dalam pengembangan produk mereka. Pengguna kini lebih sadar akan pengaturan privasi dan jejak digital yang mereka tinggalkan. Diskusi tentang kekuasaan raksasa teknologi dan dampaknya terhadap proses demokrasi kini menjadi bagian dari percakapan arus utama.

Kita belajar dengan cara yang sulit bahwa data bukanlah komoditas abstrak; ia adalah perpanjangan dari diri kita, identitas kita, dan kemanusiaan kita. Melindunginya sama dengan melindungi martabat kita. Perusahaan kini harus memikirkan privasi sejak awal perancangan produk (privacy by design), bukan sebagai tambahan. Perjuangan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih etis masih panjang, namun skandal ini telah menandai titik awalnya. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke era kepolosan sebelumnya, dan mungkin itu adalah hal yang baik.

Kesimpulan: Pelajaran dari Sebuah Pengkhianatan

Cambridge Analytica adalah sebuah pelajaran pahit tentang sisi gelap dari konektivitas tanpa batas. Ia menunjukkan betapa mudahnya alat yang dirancang untuk menyatukan kita justru digunakan untuk memecah belah dan memanipulasi. Namun, dari kegelapan itu muncul cahaya. Lahirnya regulasi data yang kuat seperti GDPR dan UU PDP adalah bukti bahwa masyarakat dapat melawan dan menuntut standar yang lebih tinggi. Ini adalah pengingat bahwa hukum dan etika harus berjalan beriringan dengan inovasi. Kini, dengan perisai hukum di tangan, apakah kita sudah benar-benar aman, ataukah ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih panjang untuk merebut kembali kedaulatan digital kita di tengah kemajuan teknologi yang tak terbendung? Jawabannya ada pada kesadaran dan kewaspadaan kita yang berkelanjutan. Kita harus terus memperjuangkan hak-hak digital kita, menuntut akuntabilitas dari setiap algoritma, dan memastikan bahwa teknologi selalu melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.

-(L)-